モ用紙になにやら言葉を書いてくれた。停留所らしき名前と「黄色のミクロ(市内バス)」と書いて、何か気づいたように、どこかに電話しだした。そして、「無線タクシー」と書き足した。「タクシーに電話しろ」ということらしい。意味がよくわからなかったが、今日になってはっきりわかった。市内のバスがストで止まっているのだ。昨年末から、ガソリンの値上げに反対して各地でストが起こっていたのだ。走っているのは、タクシーだけ。交渉すると、鉱山まで10ボリビアーノという。なんと、首都のラパスからオルーロまで三時間半かかるバスが10ボリビアーノだったのだ。(ま、日本円にして132円ですが・・・)しかし、他に足のない身、仕方なく乗って、鉱山へ。

モ用紙になにやら言葉を書いてくれた。停留所らしき名前と「黄色のミクロ(市内バス)」と書いて、何か気づいたように、どこかに電話しだした。そして、「無線タクシー」と書き足した。「タクシーに電話しろ」ということらしい。意味がよくわからなかったが、今日になってはっきりわかった。市内のバスがストで止まっているのだ。昨年末から、ガソリンの値上げに反対して各地でストが起こっていたのだ。走っているのは、タクシーだけ。交渉すると、鉱山まで10ボリビアーノという。なんと、首都のラパスからオルーロまで三時間半かかるバスが10ボリビアーノだったのだ。(ま、日本円にして132円ですが・・・)しかし、他に足のない身、仕方なく乗って、鉱山へ。

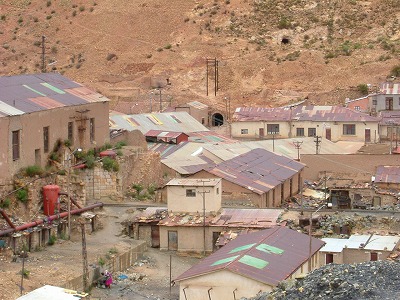

露店で買ったジャガイモ入りの揚げパンとコーラで簡単に昼食を済ませた後、鉱山は山の上だろうと予想してそのまま町中をつききって、石畳を上っていった。すごい急坂で、しかも4000m近い高所のため、すぐに息が切れる。こちらは、十数歩上っては休んでいるのに、地元の人は平気で休まず上がっていく。我慢して上るしかない。川を越えて対岸に出ると自動車が通れる大きな道があった。これなら、タクシーで来られたのに・・・・・・。砂利道を辛抱強く上っていくと、方々の庭先で、なにやら家族で仕事をしている。重い半円柱のコンクリートをシーソーのように動かして鉱石をつぶしたり、つぶした粉をドラム缶で比重選鉱したりしている。相当力がいる重労働である。ざっと数えて50カ所もあるようで、とても活気が見られた。集落を過ぎて、さらに登るとやっと鉱山の建物が見えてきた。そこにはトロッコで運び出された、砂状の鉱石が積み上げてあった。作業員も10人ばかり。砂状の山から5ミリほどの錫石を採って見せてくれた。どこかで細かく粉砕した後らしい。レールの敷かれた抗口の中からは、ぽつりぽつりと、中身の入ったリュックを担いで鉱夫が出てき、さっきの集落まで淡々と降りていく。トロッコを使って集団で掘っている人もいれば、個人で掘っている人もいるようで、採掘権はどうなっているのかよく分からない。

露店で買ったジャガイモ入りの揚げパンとコーラで簡単に昼食を済ませた後、鉱山は山の上だろうと予想してそのまま町中をつききって、石畳を上っていった。すごい急坂で、しかも4000m近い高所のため、すぐに息が切れる。こちらは、十数歩上っては休んでいるのに、地元の人は平気で休まず上がっていく。我慢して上るしかない。川を越えて対岸に出ると自動車が通れる大きな道があった。これなら、タクシーで来られたのに・・・・・・。砂利道を辛抱強く上っていくと、方々の庭先で、なにやら家族で仕事をしている。重い半円柱のコンクリートをシーソーのように動かして鉱石をつぶしたり、つぶした粉をドラム缶で比重選鉱したりしている。相当力がいる重労働である。ざっと数えて50カ所もあるようで、とても活気が見られた。集落を過ぎて、さらに登るとやっと鉱山の建物が見えてきた。そこにはトロッコで運び出された、砂状の鉱石が積み上げてあった。作業員も10人ばかり。砂状の山から5ミリほどの錫石を採って見せてくれた。どこかで細かく粉砕した後らしい。レールの敷かれた抗口の中からは、ぽつりぽつりと、中身の入ったリュックを担いで鉱夫が出てき、さっきの集落まで淡々と降りていく。トロッコを使って集団で掘っている人もいれば、個人で掘っている人もいるようで、採掘権はどうなっているのかよく分からない。